Había una vez una niña de 8 años que vivía en el Bajo Flores, a principios de los años ’80. Sus padres hablaban de un modo tan estrambótico, tan distinto de los padres de sus compañeras, que ella, a veces, se desesperaba. No entendía por qué su padre decía, de tanto en tanto, que le “arruinaron el estofado”, si la que cocinaba era la madre. Peor aún se sentía cuando se referían al vecino, un viejito solterón que criaba peces –todo su living era un inmenso acuario, pero también su cocina y su habitación–, y su madre se llevaba un dedo a la sien y dictaminaba: “Le chifla el moño”. Cuando pedía que le compraran la muñeca de moda, su madre, mujer de pocas pulgas, le respondía “dejame que lo consulte con el bolsillo”, porque no le gustaba “deberle a cada santo una vela”. Por el lado materno, alucinaba con frases como “me ne frega”, “ni chicha ni limonada”, “ni qué ocho cuartos”; por la vía paterna, “patinar el embrague”, “muchos caciques y pocos indios”, “chupate esa mandarina” y “calentar el agua para que otros tomen el mate”.

Entonces la chica decidió consultar al “mataburros”, un diccionario castellano de la casa Garnier Hermanos, un tanto amarillento y destartalado que aún conserva. Nada de nada. Encontraba las palabras sueltas, pero nunca las frases. En vez de tranquilizarse, se dio cuenta del abismo que se abría entre el “libro madre”, ponderado en la escuela y hasta por sus padres, y el habla de su familia. A pesar de la decepción, se hizo adicta a los diccionarios. En el año del Bicentenario de Mayo, esa niña, que ha pasado la barrera de los 30, como tantas otras mujeres y hombres que hurgaron en busca de un sentido que parecía crucial para esas existencias, celebra la aparición de un inmenso tesoro: el Diccionario fraseológico del habla argentina (DiFHA), que sale en traje de papel, vestido por la Academia Argentina de Letras (AAL) y Emecé.

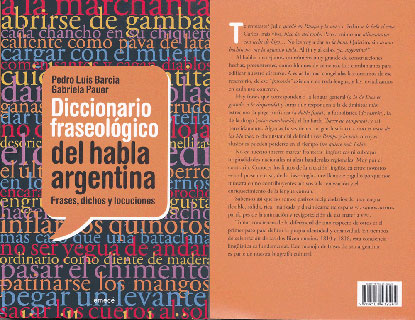

El DiFHA “quiere ser un homenaje a la creatividad del pueblo argentino en su manejo de la lengua común, el español”, subraya Pedro Luis Barcia, presidente de la AAL, en el estudio preliminar de este trabajo que desarrolló junto con la lexicógrafa Gabriela Pauer. Casi todos los diccionarios declaran que comprenden voces y locuciones, pero a la hora de la concreción, como advierte Barcia, las buenas intenciones suelen quedar en el olvido. El DiFHA, que contiene alrededor de 11 mil artículos y unas 15 mil acepciones, es el primer diccionario exclusivamente fraseológico del habla argentina que se edita en el país, y también único en su especie en América latina. Incluye locuciones, modismos, frases hechas, discurso repetido, fórmulas que cumplen funciones sustantivas, adjetivas, adverbiales e interjectivas –como la expresión “¡de acá!”, acuñada por el Negro Olmedo– en las distintas franjas etarias. “Meditad preferentemente sobre las frases más vulgares, que suelen ser las más ricas de contenido. Habéis de ahondar en las frases hechas antes de aprender a hacer otras mejores”, recomendó Antonio Machado en Juan de Mairena. En este “ladrillo” de casi 500 páginas hay unidades fraseológicas de origen turfístico (darle rienda, morder el freno, andar con el paso cambiado), futbolístico (un gol de media cancha, andar a las gambetas, irse en amagues) y automovilístico (bajar un cambio, poner marcha atrás, tunearlo de a poco), que pueden ser aplicadas a diferentes realidades.

El 30 por ciento de las frases que recoge el DiFHA provienen de la oralidad, como “a las patadas”, “a lo Gardel”, “a los sopapos”, “afinar la puntería”, “andar al garete”, “andar con chiquitas”, “mancarse en la mala”, “caballito de batalla”, “cagar más arriba del culo”, “captar la onda”, “zafar raspando”, y “traído de los pelos”, entre otras. Muchos artículos contienen un ítem con comentarios acerca del origen de las locuciones. En “irse al humo”, por ejemplo, se recuerda que una primera explicación, la más antigua, es que, en la pampa, las señales de convocatoria para los malones las hacían los indios con humo. Cuando, dispersos en la llanura, veían las señales, acudían al humo para concentrar sus fuerzas y hacer efectivo el malón, es decir el robo y ganancia con bienes y cautivas, como quedó consignado en unos versos de Hernández en su Martín Fierro. Una segunda explicación, también asociada a la presencia de los indios, la da Lucio V. Mansilla en Una excursión a los indios ranqueles; en este caso, el fuego es delación de la presencia de un gaucho en medio de la pampa: los indios se van al humo. Luego significó atropellar para la pelea, como los indios convocados por las señales: irse con fuerza al malón, al enfrentamiento. Eso se usa hoy, cuando uno, enojado, se va al humo a pelear contra alguien, o contra un árbitro de fútbol. Pero también en los casos en que se reparten regalos en la calle, o anuncian algo barato en un negocio. La gente acude con precipitación; equivale a lanzarse atropelladamente en procura de algo.

Para la mayoría de los argentinos “la mano de Dios” es la mano de Maradona. El DiFHA incluye este uso reciente al final de la explicación, pero antes consigna el origen de la frase –oriental, semítico–, que alude a la omnipotencia de Dios que decide sobre todo lo existente; rastrea su uso y las variaciones de sentido. Hay, además, fraseología al borde de la extinción que se rescata por la utilidad que pueda brindar para interpretar textos de los siglos XIX y XX, pero también por la posibilidad de que esas frases retornen en el uso de las nuevas generaciones, “como está probado que ha ocurrido y ocurre en muchos casos”, afirma Barcia. El diccionario recupera la obsoleta “¿A mí? ¡Con la piolita!” (equivalente a “¡a papá!”), que se refiere a un engaño o cuento del tío que se hace a ingenuos. Fray Mocho tituló así una página suya en Caras y Caretas del 20 de abril de 1901. Hay expresiones muy antiguas que han desaparecido: tomar un chino (enojarse), dar cháguara (dar pie a cosas sin importancia), a lo bachicha (a lo napolitano), ser un fanfurriña (del portugués de Brasil, ser un cobarde con ínfulas de valiente). Otras, en cambio, aunque también de vida bicentenaria, perduran: donde el diablo perdió el poncho, hacer pininos, andar de capa caída, armar quilombo.

La flexibilidad e inclusión es asombrosa; un primer paso que seguramente se irá completando con el aporte de los estudiosos y los hablantes. El diccionario recoge también unidades fraseológicas de uso regional. “Hacer novillos”, del español, se convierte en “hacerse la rabona” en el Litoral y varias provincias, “hacerse la chupina” en San Juan, “hacerse la yunta” en Salta; luego “hacerse la rata” desplaza a “hacerse la rabona”, y por fin se simplifica en un verbo, “ratearse”, abandonándose la locución. Barcia aclara que no se registran las frases recientes, creadas por jóvenes entre 16 y 18 años, por su naturaleza efímera. “Tenemos comprobado, año tras año, su desaparición definitiva antes de los tres años –fundamenta el presidente de la AAL–. Sí rescatamos las que llevan una vida que ha superado el lustro de uso.” Hay un breve compilado de comparaciones, las más difundidas e impuestas, porque la renovación en este terreno es incesante: arrugado como frenada de gusanos, a los tiros como negra peinando el hijo, flaco como piojo de peluca, al pedo como timbre de panteón. Como en toda realidad lexicográfica, el primer caudal se lo lleva el sexual. Algunas frases más o menos frecuentes que indican “tener sexo” que apunta el DiFHA son comer el bollo, darle bomba, echarse un palín, echarse un polvo, envainar el sable, mojar el bizcocho, hacer la porquería, mojar la vainilla, meter el pajarito en la jaula. Estas y otras expresiones que se han dado en llamar “frases malsonantes” no han sido excluidas del diccionario. “Son parte de nuestra realidad lingüística y no deben ser desconsideradas”, esgrime Barcia.

¡Macho!, dijo la partera, y llegó el DiFHA. Barcia y Pauer han dado a luz este diccionario atentos a la sabia reflexión de Valéry: “No hay poemas concluidos, sino abandonados para su publicación”. Lo mismo pasa con los diccionarios.

Fuente: Página/12.

Mónica Müller nació en Buenos Aires.Trabajó durante treinta y cinco años en publicidad como directora general creativa y los últimos cuatro como directora de su propia agencia. Se especializó en publicidad de laboratorios y productos farmacéuticos trabajando para los consorcios multinacionales más importantes. Mientras tanto estudió Medicina, se recibió en la UBA en 1991 e hizo la carrera de posgrado en Homeopatía. Atiende su consultorio privado y es docente de su especialidad. En 1971 publicó la novela El Gato en la Sartén y en 2008 su libro de relatos Secuelas. Ha publicado cuentos en diversas antologías. Colabora regularmente en la revista literaria El Interpretador, que dirige Juan Diego Incardona.

Mónica Müller nació en Buenos Aires.Trabajó durante treinta y cinco años en publicidad como directora general creativa y los últimos cuatro como directora de su propia agencia. Se especializó en publicidad de laboratorios y productos farmacéuticos trabajando para los consorcios multinacionales más importantes. Mientras tanto estudió Medicina, se recibió en la UBA en 1991 e hizo la carrera de posgrado en Homeopatía. Atiende su consultorio privado y es docente de su especialidad. En 1971 publicó la novela El Gato en la Sartén y en 2008 su libro de relatos Secuelas. Ha publicado cuentos en diversas antologías. Colabora regularmente en la revista literaria El Interpretador, que dirige Juan Diego Incardona.